【学会新闻】乘巳而上开新局,砥砺奋进谱新篇--记广东省临床医学学会微创外科专业委员会2025年第1期胃肠菁英沙龙

2024年度,广东省临床医学学会微创外科专业委员会策划开展了胃肠菁英沙龙系列学术活动,旨在凝聚省内兄弟医院的优质多学科诊疗团队,积极吸纳朝气蓬勃的中青年学术专家,紧密把握学科前沿和最新进展,聚焦于真正能解决临床实际问题和提升临床实践水平的实战演练,在头脑风暴中迸发思维的灵感,在理念碰撞中产生智慧的火花,共创互助学习和学术交流的崭新局面,收到良好效果和不俗反响。在新的一年里,胃肠菁英沙龙将继续秉承前述理念并不断推陈出新;经过积极筹备和酝酿安排,本专委会2025年第1期胃肠菁英沙龙亦终于在2025年3月15日与大家重约见面了。

▲胃肠菁英沙龙现场

本次学术沙龙由南方医科大学南方医院邓海军教授和中山大学附属第六医院何晓生教授联袂担任主席。两位会议主席在共同致辞中,充分肯定了本专委会为促进青年学者的学术交流所做的积极探索和此次为筹备学术研讨会所做的细致工作,建议菁英沙龙应在广泛征求各个层次医师的意见反馈的基础之上,着力聚焦大家的迫切需求和薄弱环节,设计丰富多样的学习课程和线上线下同步形式,常态化开展学术交流以臻共同进步;并向莅临本次学术沙龙的各位专家教授表示热烈欢迎,激励与会的各位专科人员共同努力,共创学习合作的创新局面。

Section 1 学术沙龙第一环节:专题讨论

首先由南方医科大学南方医院孙凯教授就“局部进展期直肠癌TNT治疗的探索与思考”做学术报告。目前局部进展期直肠癌(≥cT3或N+)的标准治疗方案目前为新辅助放化疗(neoadjuvant chemoradiotherapy,NCRT)联合全直肠系膜切除术(total mesorectal excision,TME)及术后辅助化疗的综合模式。但是,NCRT后直肠癌根治性手术的围手术期并发症发生率较高,尤其是吻合口漏和泌尿生殖系统功能障碍,且低位保肛手术患者还面临着临时性造口无法还纳的可能及术后长期的轻重不等的直肠前切除综合征((low anterior resection syndrome,LARS)的困扰。而对于NCRT后评效为临床完全缓解(clinical complete response,cCR)的患者接受等待观察(wait and watch,W&W)与手术后证实病理学完全缓解(yield?pathological complete response,ypCR)患者在生存率上没有明显差异;但与接受根治性手术相比,可减少前述的不必要的手术创伤和功能风险,并能够显著提升患者生活质量。

W&W的收益主要来源于在不降低肿瘤学疗效前提下,对于患者生活质量的预期改善,风险则与肿瘤复发可能及追求肿瘤完全缓解的新辅助治疗的毒性相关。W&W策略需要在完善构建MDT团队的框架之下,医患双方深入沟通治疗意愿,通过严格的治疗后评效和严密随访,确保患者安全,必要时及时进行挽救性手术。

而强化的全程新辅助治疗(total neoadjuvant therapy,TNT),尤其是TNT模式下免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitors,ICI)加入(即所谓iTNT模式)联合主动W&W策略可为患者提供更多治疗选择,但仍需高度警惕免疫相关不良事件(immune-related adverse effects,irAE)发生和做好全程管理。

接着来自于中山大学附属第六医院的马宁教授就“免疫调节剂在肿瘤综合治疗中的探索”做了详细讲解。错配修复蛋白表达完整(proficient mismatch repair,pMMR)/微卫星稳定(microsatellite stable,MSS)型结直肠癌对单纯免疫治疗的反应率较低而被无奈冠之以“冷肿瘤”称谓,而免疫治疗联合其他治疗(包括化疗、放疗、分子靶向治疗、局部毁损治疗等)可能是提高pMMR/MSS型结直肠癌免疫治疗应答的有效手段,相关研究方兴未艾。

其中结合放疗以提高肿瘤免疫治疗敏感性是近来研究热点,基础研究亦发现放疗可引起肿瘤细胞免疫原性细胞死亡,释放促炎信号(如新抗原、损伤相关分子模式等),促进抗肿瘤T细胞活化并募集肿瘤浸润淋巴细胞;放疗还可以使肿瘤组织PD-L1表达上调,从而增加对免疫治疗的敏感性;放疗可同时调控肿瘤微环境,缓解免疫抑制状态;此外,放疗结合免疫治疗存在“远隔效应”,即对于某一处肿瘤进行放疗的同时,远隔的另一处转移肿瘤同样可以获得明显退缩。

尤其近期,多项重磅研究结果(包括UNION和TORCH研究等详见:是故学然后知不足)亦为直肠癌TNT联合免疫治疗的临床效果提供了扎实的循证基础。而胸腺法新(Tα-1)联合iTNT可进一步提升直肠癌pCR率和促进肿瘤消退,改善肿瘤免疫微环境;而Tα-1+化疗亦可显著降低围手术期感染发生率、术后并发症发生率,并改善围手术期免疫功能指标,值得临床研究进一步积极探索和证据积累。

接着普宁华侨医院黄志耿教授、广东省人民医院吕泽坚教授、粤北人民医院赖家俊教授、暨南大学附属第一医院龚瑾教授、广州医科大学附属肿瘤医院鲁伟群教授等则就上述报告内容进行了精彩点评和热烈讨论,大家获益匪浅。

Section 2 学术沙龙第二环节:疑难病例

在第二环节的疑难病例谈论中,首先由来自于佛山市第一人民医院陈烈欢教授汇报了“免疫治疗在局部晚期结肠癌围手术期中的探索”。免疫治疗,特别是免疫检查点抑制剂(ICI)已经颠覆了多种实体瘤的标准治疗方案或者是正在成为一种标准治疗。对于结直肠癌而言,免疫检查点抑制剂目前主要是针对具有错配修复蛋白表达缺失(deficient mismatch repair,dMMR)/微卫星高度不稳定(micrositellite instability-high,MSI-H)分子特征的患者。

这类患者存在着T细胞浸润的免疫微环境,从而为ICI治疗打下了坚实基础。目前FDA和国家药品监督管理局(NMPA)都已批准将ICI作为dMMR/MSI-H的晚期结直肠癌患者的一线治疗。

而NICHE、NICHE-2等多中心前瞻性研究通过对早期dMMR/MSI-H结直癌患者行术前的新辅助免疫治疗,亦能取得较高病理学完全缓解率。有鉴于此,2022年NCCN和2023年CSCO结直肠癌诊治指南均做出相应更新,着重强调dMMR/MSI-H的侵犯毗邻组织脏器的cT4b结肠癌,新辅助治疗应该使用PD-1抑制剂免疫治疗。

接着南方医科大学南方医院史蛟龙博士就一例我科近期收治的局部进展期低位直肠癌并右侧侧方淋巴结转移患者的诊疗全程予以回顾复习。侧方淋巴结转移是中低位直肠癌患者术后局部复发的主要原因之一。东西方国家关于侧方淋巴结转移的诊断标准、综合治疗策略、手术指征和预后价值等目前仍广存争议。

近年来,越来越多的证据显示,无论单纯仅行预防性侧方淋巴结清扫(以日本为代表的亚洲学者)或单纯仅行术前新辅助放化疗(欧美西方学者),对于明确有侧方淋巴结转移的患者,均有相当比例发生局部复发,均无法达到良好的局部控制;同时越来越多的研究亦提示,基于影像学发现存在侧方淋巴结肿大的患者,行联合放化疗与选择性侧方淋巴结清扫术相结合的综合治疗策略,可能更为有效,有望为患者带来更好的预后。

该名患者在严谨评估侧方淋巴结转移可能的基础上,先予以规范的术前新辅助放化疗,待直肠肿瘤和转移淋巴结退缩后再行精准定位和腹腔镜直肠癌切除联合侧方淋巴结清扫术(lateral lymph nodedissection,LLND),达到良好的肿瘤学效果。而“三筋膜两间隙”的以筋膜为导向的LLND可以建立明确的手术操作平面和清扫范围边界,避免清扫范围的不足和过度,有助于将LLND这一复杂疑难手术标准化,化繁为简;而沿筋膜结构进行游离,避免进入淋巴脂肪组织内,可以预防转移癌细胞的扩散和泄露;同时亦有助于减少渗出和出血,对盆腔自主神经予以更好的保护。

史蛟龙博士着重强调2024版《中国直肠癌侧方淋巴结转移诊疗专家共识》在2019版的基础上,结合国内外最新研究成果,针对直肠癌侧方淋巴结转移的诊断标准、治疗策略、随诊管理以及复发处理等四个方面均进行了多处修订更新,提出了较为详尽的侧方淋巴结诊治共识和具体可执行的实施方案,应能进一步规范保证和逐步提升我国直肠癌侧方淋巴结转移的诊治同质化,值得认真研读和精准把握;但仍需在MDT框架模式之下,以患者为中心,通过跨学科的高效合作,充分权衡各种治疗选择的优劣利弊,以为患者提供全面的、个性化的诊疗方案,并取得患者及其家属充分的知情同意;而在共识中争议提出但仍悬而未决的相关问题,尚需进一步临床实践,并积极开展高质量的临床研究逐步探索和回答解决。

广州市第一人民医院黄庆教授、南方医科大学珠江医院郑克鸿教授、中山大学孙逸仙纪念医院罗兴喜教授、广州医科大学附属第一医院陈劲松教授等则就上述报告内容进行了精彩点评和热烈讨论,大家畅所欲言。

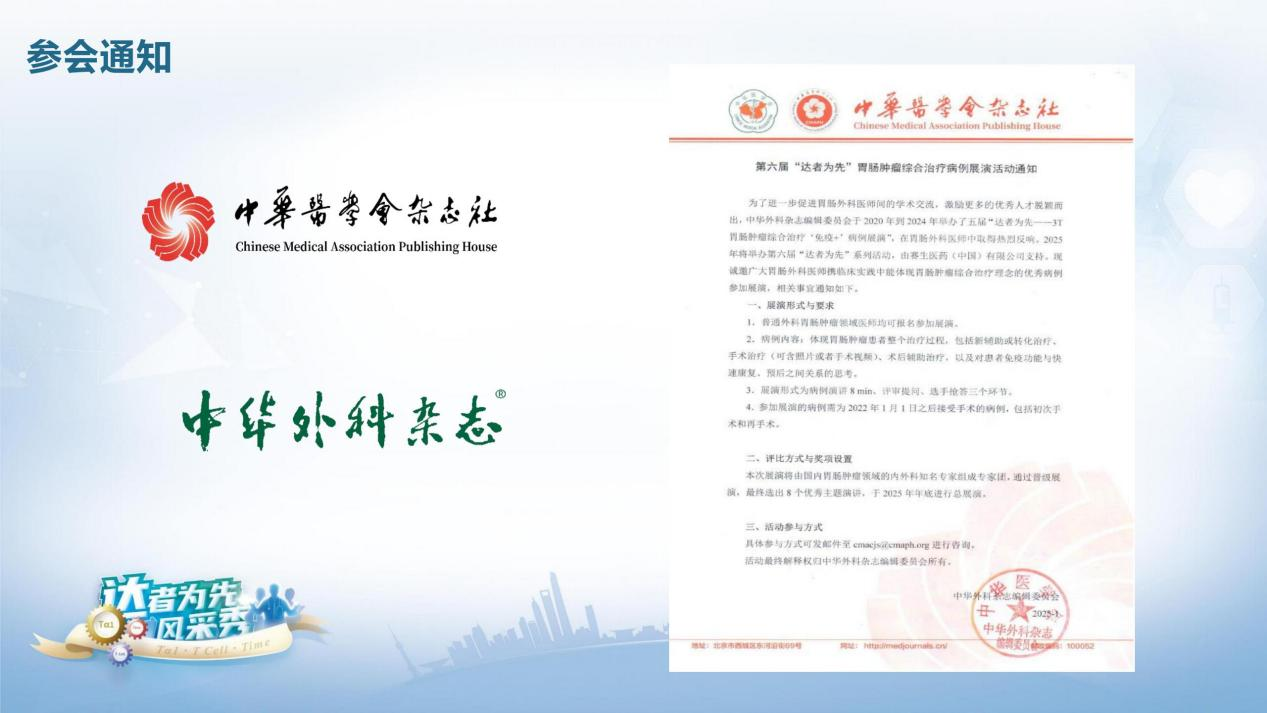

会议最后,邓海军教授作为广东省临床医学学会微创外科专业委员会主任委员对本次会议做了精彩总结。强调本专委会要进一步通过学术交流与思想碰撞,凝练科学问题和发展方向,推动科研成果向临床实践转化,为专科建设注入更强动力。胃肠菁英沙龙不仅为本专业领域搭建了高水平的学术平台,更以创新技术和协作理念为行业树立标杆,期望在多方协作与科技赋能的驱动下,微创外科和肿瘤防治事业能迎来更广阔的未来。同时,2025年第6届“达者为先”胃肠肿瘤综合治疗病例展演即将战火重燃,我们亦期待着更多的青年医师能在大赛舞台上展示真我风采!

▲南方医科大学南方医院邓海军教授进行会议总结和病例展演动员

此次广东省临床医学学会微创外科专业委员会2025年第1期胃肠菁英沙龙圆满结束,而我们亦会在品牌建设的发展道路上不断前进和总结经验,期待各位老师的持续关注和鼎立支持,我们下期再会!